Катастрофическая устойчивость

Если первые два с половиной — три десятилетия ХХ века были временем проектов, мечтаний, утопий, то последующим трем (конец которых можно определить даже достаточно точно — это 1968-й) пришлось столкнуться с испытанием особого рода, даже своего рода травмой: с тем, что проекты начали осуществляться. Пиком авангардных стремлений, разлитых по всему телу культуры, была русская революция 1917 года. То, что за ней последовало, открыло собой историю трагедии Авангарда в самом широком его смысле. За временем мечтателей последовало время практиков — чтобы через много лет смениться временем разочарованных и циников, отозваться резким падением культурного престижа и мечтателей, и даже практиков, хотя позиции этих последних всегда были в конечном счете более прочны.

Тридцатые годы, казалось бы, еще сохраняли унаследованный от только что миновавшего периода культурной истории революционный потенциал и страсть к преображению и обновлению всего, что только попадётся под руки. Однако они поставили это уже на плановую основу — кое-где и в государственном масштабе. И уже это одно способно навести на мысль о том, что в отношениях с импульсами обновления что-то существенно изменилось.

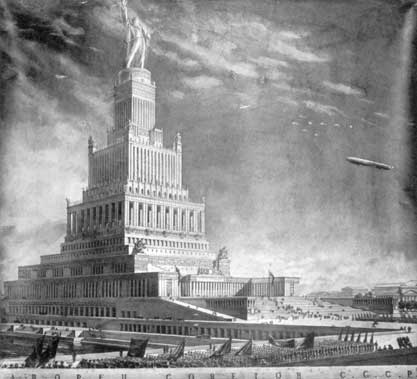

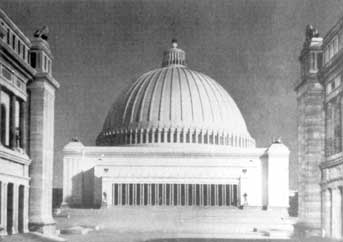

В пределах двух больших Империй нового образца, большевистской советской и национал-социалистической германской, казалось поначалу, был преодолен обвальный катастрофизм первых десятилетий (люди уже хотели защиты от него — Империи немедленно пообещали им такую защиту!) и начали складываться новые устойчивости. Устойчивость их и того устройства, которое они обещали миру (коммунистическое общество большевиков, тысячелетний рейх фашистов), замышлялась не просто так, а даже на века — в пределе, почему бы и не на всю вечность?

Объявив все предшествующее хаосом, Империи провозгласили и почувствовали себя Космосом. Однако катастрофизм новых устойчивостей выяснился достаточно быстро еще до того, как два этих чудовищных близнеца столкнулись в смертельной схватке. Стало выясняться, что устойчивости этого рода, основанные на противостоянии и крови, некатастрофическими быть просто не могут. Слишком человеческое обернулось нечеловеческим.

30-е годы — время утопического прагматизма. Прагматизм утопистов-победителей, собственно, не вытесняет утопию: он срастается с ней, использует ее потенциал для роста и самоутверждения. Как раковая опухоль, прагматизм, прорастая утопию насквозь, губит вначале ее, а затем и самого себя. Когда утопические импульсы иссякают совсем, голый прагматизм оказывается неубедителен.

Новый культурный авангард — политика

Из рук искусства уходит роль авангардной культурной области: эту роль все более властно забирает себе политика — «искусство возможного». А она не хуже своего предшественника в этой роли, искусства, стремилась к тотальности и не терпела соперников. Искусство и политика этого времени отчаянно борются за власть над массами; и искусство, если и выходит победителем, то лишь тогда, когда принимает политические условия игры и ставит перед собой задачи, поддающиеся политической формулировке. Так идеал «ангажированности» искусства, вовлеченности его в активное социальное действие, провозглашенный Сартром после войны, снискал Сартру столько горячих поклонников, сколько не удавалось ни его романам, ни его пьесам. Уже в 1935-м, когда оба режима стали реальностью, Вальтер Беньямин говорил об «эстетизации политики»: об использовании ею искусства в целях воздействия на массы — противовесом чему может стать только политизация искусства.

|

У нас варианты этого: популярность фигур типа Солженицына — в случае которого сама политическая и нравственная позиция приобретает в глазах аудитории эстетическую ценность (то есть — широко понятые — политические пристрастия начинают определять предпочтения и ценности эстетические); отказ позднего Пастернака от поэтической сложности в пользу «неслыханной простоты», проповедующей нравственные ценности.

Психологическое и социальное

Две ведущие гуманитарные науки середины века — психология и социология. Влиятельность в эти годы психологии связана не только с «формированием нового человека», к которому стремились в Советской России, и даже не в первую очередь; при всей грандиозности этого предприятия оно было только частным случаем. Дело в том, что с ослаблением (вплоть до схождения вовсе на нет) влияния в новых обществах религии психологии пришлось принять на себя новую, еще невиданную нагрузку. Религия уже не могла отвечать на вопросы о том, что такое человек, как и зачем следует жить, с нужной полнотой и убедительностью. Ответы на эти вопросы политики в нетоталитарных обществах не казались вполне убедительными (в тоталитарных политика свои ответы навязывала, не дожидаясь вопросов). Психологии пришлось стать отчасти религией и отвечать своими средствами на все эти вопросы; психологам пришлось стать не только философами, но и фактически светским аналогом священников. Так началось развитие многочисленных вариантов практической психологии и психотерапии, а психоанализ смог стать расхожим, повседневным способом понимания жизни.

Середина века именно поэтому — время невиданно интенсивного возникновения все новых и новых форм психологического знания: ведь психологии теперь нужно объять как можно больше областей реальности. На глазах возникают: инженерная психология, педагогическая психология, зоопсихология, этнопсихология, психология игры, научная психология… Совершенно то же, между прочим, происходит и с социологией — в ней тоже возникает невероятное множество областей: социология культуры в целом, социология чтения, литературы, музыки, моды, языка (социолингвистика), знания, религии…

Эти две ведущие науки, каждая из которых стала, по сути, чем-то более общим: модусом понимания человека, — активно друг с другом сотрудничали, пересекались, образуя множество симбиотических форм. Весьма характерно для времени сочетание в одном лице философа и психолога, философа и социолога, даже философа и психиатра (Бинсвангер и Ясперс).

Интеллектуальные последствия тоталитаризма

Власть социологии над умами связана еще и вот с чем. В результате грандиозных социальных сдвигов первой половины века общество превратилось из естественной, незамечаемой, как воздух, среды обитания в источник несвободы, неожиданностей, опасностей, — и таким образом, вынуждено было сделаться объектом исследований.

|

Культура как бы нарабатывает противоядие против идеологий — уже в середине века, когда большие идеологии еще властвуют над огромными человеческими массами. Противостоянием тоталитаризму определялись и другие интеллектуальные интересы времени: к игре (Хёйзинга, «Homo ludens», 1938; Сартр, видевший в игре высшую форму свободы человека; Ортега-и-Гассет), к смеху и «смеховой культуре» (от Бахтина до того же Хёйзинги и Г.К.Честертона).

Гигантский рывок из традиционного состояния, который совершила культура в первые десятилетия века, заставил ее встревожиться уже в 30-е. Мыслящие люди того времени действительно оказались перед лицом нового человека, которого так призывала культура начала века. И этот человек оказался человеком массовым. Вдруг обнаружилось, что в новом человеке отсутствует все то, что люди, воспитанные в традиционной культуре, привыкли чувствовать ценным и вообще необходимым для того, чтобы быть в полной мере человеком. Оказалось, что это — существо, с одной стороны, упрощенное («одномерное», как это позже, в 60-х, назовет один из властителей дум эпохи Герберт Маркузе), с клишированным сознанием, несамостоятельное, некритичное, без всяких намеков на личностную глубину и без всякой потребности в ней, с другой же — поддающееся практически безграничному манипулированию (было бы умело построено) и способное на такие выплески всеуничтожающей агрессии, которые (как тогда казалось) и не снились обитателям традиционных обществ. Критика «массового человека» и его общества, убивающего индивидуальность, быстро наработала множество традиций и стала одним из общих мест культуры европейского типа. С другой стороны, путь отсюда вел к разочарованию в породившей все это демократии, к идеализации состояния «домассового», традиционного и к возникновению разных вариантов неоконсерватизма.

На полюсе, противоположном Человеку Массовому, появляется Человек Одинокий. Это его философия, экзистенциализм, интеллектуальные предпосылки которой возникли еще до Первой мировой войны, немедленно стала массово популярной, как только — после войны — у европейцев сложилось и возобладало соответствующее самочувствие. Уж не чувство ли одиночества и потерянности человека в новых массовых обществах питало интерес и к обильно возникающим в эти десятиетия теориям диалога (Розеншток-Хюсси, Розенцвейг, Эбнер, Бубер, Бахтин); не оно ли привело к превращению коммуникации в отдельный (и весьма популярный) предмет и социологических, и психологических, и философских исследований?

Век тоталитарных режимов давал слишком много оснований к озабоченности властью: тут-то и вспомнили, что Ницше видел в познании мира, в воле к истине и прочих благородно выглядящих вещах (которыми, разумеется, оправдывались тоталитарные режимы) не что иное, как в разной степени завуалированные проявления воли к власти. И, в полном согласии с заветами Ницше, власть в эту интеллектуальную эпоху перестает рассматриваться как явление идеологическое, целиком подвластное разуму, и начинает восприниматься как безличная, элементарная, вездесущая сила. Именно в таком духе предпринимают многочисленные исследования власти европейские философы эпохи — от структуралистов до «новых левых». Мишель Фуко укореняет власть в сфере бессознательного, а Ролан Барт обнаруживает ее в самих структурах языка.

Доминанты эпохи: марксизм и психоанализ

У этих двух интеллектуальных сил чрезвычайно много общего: и в структуре, и в культурной судьбе. Может быть, оба они — разные стороны чего-то одного?… Оба они еще в первые десятилетия века были скандалом и шоком — и оба теперь из подрывной силы превратились в источники культурной устойчивости.

И марксизм, и психоанализ по степени пластичности и всепроникновения едва ли не превосходят другие интеллектуальные доминанты времени: герменевтику, структурализм, феноменологию… Прежде всего, вот почему: в то время как прочие доминанты оставались течениями сугубо интеллектуальными, марксизму и психоанализу удалось нечто большее: они превратились в формы повседневного миропонимания, в устойчивые способы внутрикультурной ориентации.

Они, пожалуй, потому и смогли стать общими интеллектуальными «матрицами» времени, что чисто и исключительно интеллектуальными, научными явлениями никогда и не были. Марксизм уже изначально был не только экономической теорией и теорией исторического развития, а мироотношением, которое в этих формах выразилось. Подобно этому и фрейдизм, возникший как будто в качестве сугубо клинической дисциплины, был движим при этом куда более общим чувством человека и его ситуации в мире.

Середина века — пик интеллектуальной притягательности марксизма. Торжество в СССР идеологии, основанной на марксизме, результаты которого все могли наблюдать, не только не мешало этой притягательности, но, скорее, наоборот, стимулировало ее. Он дал невероятно огромный спектр часто трудно совместимых друг с другом вариантов — от Жана-Поля Сартра и Эрнста Блоха до Ильенкова и раннего Мамардашвили; от Вальтера Беньямина до Луи Альтюссера и его ученика Мишеля Фуко; от Выготского и Бахтина до леворадикалов и маоистов 60-х.

Марксисты чрезвычайно интересовались психоанализом и в Советской России, на заре ее истории — и с целями самыми практическими. В 20-е годы они активно искали общий язык с психоанализом, создавали государственные психоаналитические учреждения (например, Государственный Психоаналитический Институт, в котором начинал работать А.Р.Лурия.) Через механизмы, открытые психоанализом, марксисты надеялись воздействовать на человека в своих целях. Взаимное прорастание марксизма и фрейдизма в советской России не состоялось, по существу, только из-за политического поражения Троцкого — главного патрона психоаналитического движения в стране, которое в результате оказалось чересчур тесно связано с его именем. В 20-е же, когда влияние и личности, и идей Троцкого было огромным, в его варианте большевистского проекта психология — как средство выделывания нового человека — занимала едва ли не самое важное место.

Создание «нового человека», на которое тогда претендовали, было совсем никакой не метафорой: оно мыслилось как совершенно реальный проект искусственного создания нового биологического вида (не какой-нибудь политик, а более чем серьезный психолог Выготский писал, что человек «будет единственный и первый вид в биологии, который создаст самого себя») — и психология была среди важнейших частей этого проекта.

Послужив источником одной из самых смертоносных тоталитарных идеологий — советского большевизма, он в то же самое время стал одним из очень действенных средств его преодоления. И не только его, а различных форм несвободы вообще: в основе всех вариантов марксизма ХХ века лежит разоблачение репрессивной культуры и выявление возможностей ей противостоять. Главными вольнодумцами середины века, которые определили стиль, дух, содержание «вольнодумчества» этого периода, были именно представители неомарксизма в его разнообразных вариантах

Психология казалась средством преодоления истории, на которое надеялись в ранний период советского государства. Еще бы, какая могла быть история, когда вступали в вечность. Преподавание истории в школах и вузах советской страны за ненадобностью как раз отменили. Создание «нового человека», на которое тогда претендовали, было совсем никакой не метафорой: оно мыслилось как совершенно реальный проект искусственного создания нового биологического вида (не какой-нибудь политик, а более чем серьезный психолог Выготский писал, что человек «будет единственный и первый вид в биологии, который создаст самого себя»), и психология была среди важнейших частей этого проекта. В целях создания нового человека начали активно развивать прикладные психологические дисциплины: педологию и психотехнику. Конечно, их значение изначально было политическим.

Короткий флирт отечественных марксистов с психоанализом кончился, как и многое другое, катастрофой. С поражением Троцкого началось немедленное искоренение всего, что было связано с его именем, в том числе и психоанализ, и педология с психотехникой. Политическое их значение поменялось на противоположное, и за принадлежность к ним попросту расстреливали. Что касается западных стран, где отношения марксизма и психоанализа развивались не столь катастрофично, то там они превосходно нашли общий язык, и даже не один, а множество.

Конец периода: 60-е годы

Понятие «революционности» и связанные с ним идеалы — этические, социальные, интеллектуальные — остаются популярными до конца 60-х. В 60-е интерес к революционности и чувство ее ценности достигают пика, а затем следует спад. 60-е доводят до предела те увлечения века, под которыми они же и подводят черту. Подобно зеркалу, эти годы отразили в себе первые десятилетия века.

|

Вернулась — и на Западе, и у нас — мода на авангард. Снова стало притягательным — практически повсеместно в культурах европейского круга — активное социальное творчество. Революции опять казались откровением, прорывом к правде. Снова, как в первые десятилетия века, культурное сознание воодушевлено идеей творчества, одержимо обилием проектов. Культуру, как и десятилетия назад, бьет лихорадка тоски по «подлинности», по той последней правде, ради которой не жаль и многое разрушить; она вновь одержима культом молодости, новизны и начала.

Это время, само себе казавшееся временем будущего, на самом деле было временем прошлого. Это — последний романтический период ХХ века.

|